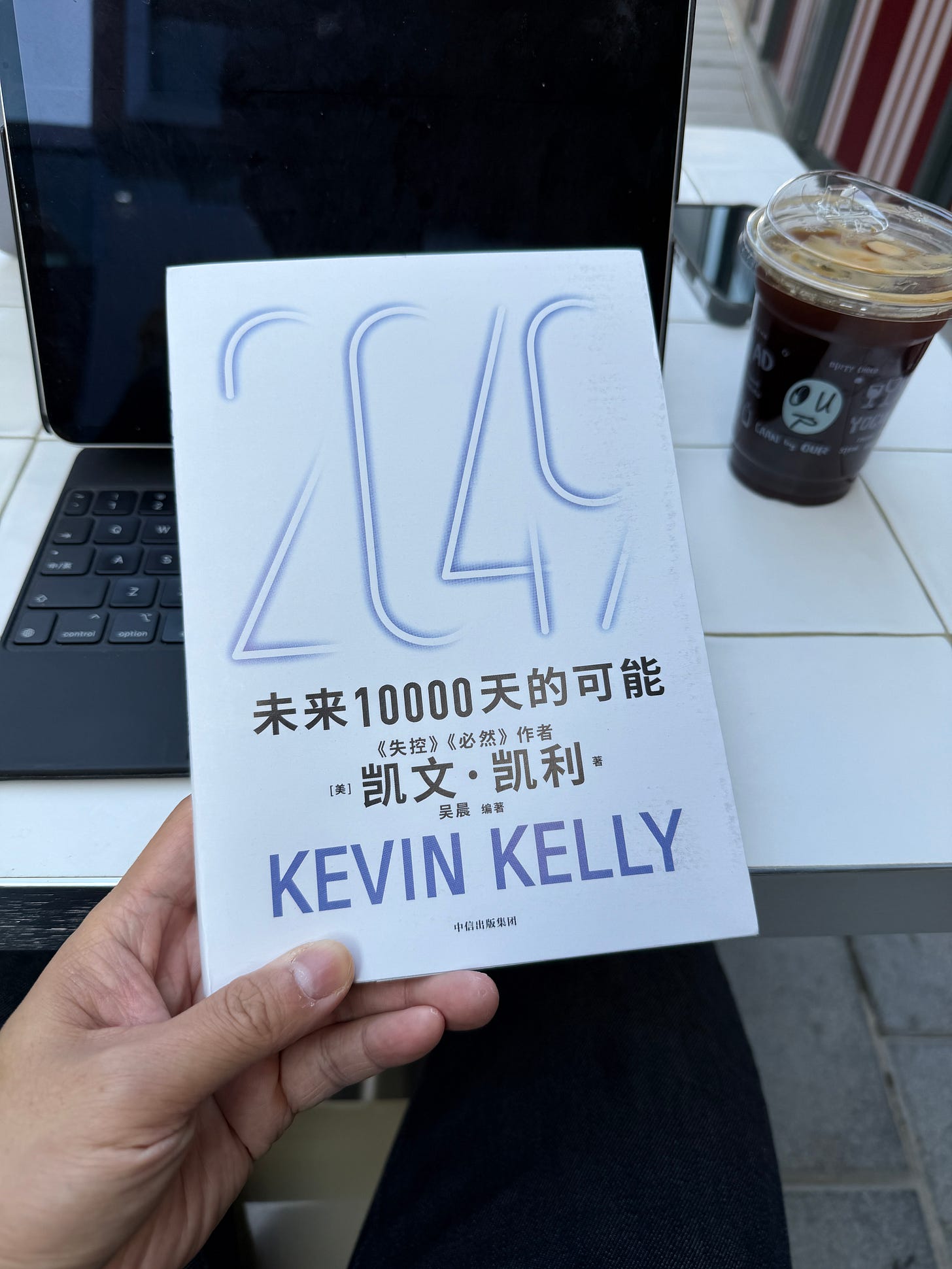

未来10000天的可能

关于人工智能、镜像世界、未来的书,以及AI时代的公司与教育。

不建议大家买凯文·凯利的新书《未来10000天的可能》。三个字:太水了。

我花半个小时快速翻完。值得看的内容主要集中在前半本。有价值的内容占比最多10%。剩下的,大概就是市面上那种说了跟没说的报告一样的水平吧。

老爷子以前的书是不错的。强烈推荐《科技想要什么》,很适合作为科技启蒙读物。

《未来10000天的可能》水归水,不过里边有些结论我很赞同。我都把它们列在下面了,有这五条。

“人工智能”

“人工智能”的概念是不准确的,应该叫“异人智能”。因为它根本不像人。它不像人一样获取和处理信息,也不像人一样思考问题。

“人工智能”这个词诞生于1956年。在那个时代,先驱们的目标确实是希望用计算机模拟人类的智能,甚至是人类的全部智慧。这个名字带有强烈的“以人为本”的色彩,给我们预设了一个终极目标:让机器变得和人一样。

然而经过70多年的发展,我们发现最成功的路径,其内在机理与人脑的工作方式截然不同。因此,“人工智能”这个词带来了很多不必要的误解。

比如在公众层面,人们会不自觉地用人类的标准去衡量AI,比如情感、意识、道德、创造力,并因此产生过度的期望或不必要的恐惧。

研发层面更要命。过分强调“像人”,可能会让我们忽视AI真正擅长的、远超人类的那些能力。

人类智能与异人智能在认知方面完全不同。

人类智能:

具身认知:我们的智能建立在物理身体与环境的互动之上,通过感官(视觉、听觉、触觉等)获取低密度、高质量的连续信息。

小数据学习:我们擅长从极少的样本中学习和归纳,拥有强大的常识和直觉。

能量效率极高:人脑的功耗大约只有20瓦,却能完成极其复杂的任务。

受生物化学影响:情感、荷尔蒙、疲劳等都会影响我们的决策和思考。

异人智能:

数据驱动:它“吞食”的是人类文明产生海量的高密度、离散化数据(文本、图像、代码)。它的世界观完全建立在这些数据的统计学规律之上。

大数据学习:它需要巨大的数据集才能“涌现”出能力,本质上是一个极其复杂的模式匹配和预测机器。

能量消耗巨大:训练一个大型模型需要消耗惊人的电力。

硅基逻辑:它的“思考”是基于数学和算法的,没有生物学基础,没有真实的感受和意图。

如果我们非要按照自己的样子去打造所谓的人工智能,只会限制它。这也是现在一些大佬,比如Richard Sutton正在反对的“拟人化的陷阱”。

镜像世界与智能眼镜

在智能眼镜等产品和技术的推动下,我们将打造出一个“镜像世界”。

“镜像世界”是一个与真实世界1:1对应的、可交互的数字化版本。它是一个实时的、动态的、被数据持续丰富的“数字孪生”地球。

这个跟我对智能眼镜的判断一致。我认为,这类产品的立足点就是把AI带入我们的现实世界中,为AI提供了实时的、丰富得多的上下文。

智能眼镜是目前最理想的上下文收集设备,因为它以最自然、最符合人类视角的方式持续观察世界。

视觉数据:内置的摄像头可以实时捕捉用户所看到的一切,从识别物体、文字、人脸,到理解复杂的场景和环境。

音频数据:麦克风不仅能接收用户的语音指令,还能分析环境声音,为AI提供更全面的情境判断。

空间与动态数据:通过IMU、GPS、LiDAR等,智能眼镜可以精确了解用户的地理位置、头部朝向、视线焦点以及周围环境的空间布局。

想象一下,这些多维度的数据流汇集在一起,为AI提供的上下文得有多么丰富!这远比手机需要用户主动拿出、解锁、对准才能获取信息的模式要即时和深入得多。

这不仅会让AI变得更强大,更重要的是,它将以前所未有的方式增强我们人类自身。也许到那个时候,“第二大脑”这个概念才算真正落地。